ZT 谌旭彬:日本政要为何胆敢否认强征过慰安妇

谌旭彬:日本政要为何胆敢否认强征过慰安妇

近日,日本大阪市长桥下彻公开发表言论否认日军系统性地强征“慰安妇”,声称“如果有证据证明日军施以暴力、胁迫并强行带走慰安妇,那么必须反省”,但2007年安倍内阁会议“已断定没有证据”。当年的安倍和今天的桥下,为何敢说“已断定没有证据”?真的没有证据吗?

日本政学两界否认“强征慰安妇”的言论其实从没停过

桥下彻否认日军“强征慰安妇”的言论,其实只是自90年代以来,日本政学两界相关言论的延续。二战结束后,慰安妇问题长期被世人遗忘,直到90年代,才在韩国民间与政府的努力下浮出水面。史料挖掘的进展,不断推动日本政府修正其对慰安妇这段历史的态度,但日本政学两界一直有许多人坚持认为:1、慰安妇的募集不是国家行为,也不是军队行为,而是民间“业者”的自发行为;2、民间“业者”或许在慰安妇的募集过程中存在强征、诱拐行为,但决不存在政府层面、军队层面的强征、诱拐行为。所以,不存在政府层面的道歉、谢罪问题。

下表所展示的,是其中一些比较有代表性的意见:

日本政学两界否认“强征慰安妇”的部分言论(1990-2007)

上述言论,常被简单地归结为“日本右翼和部分政客的倒行逆施”。但少见有人讨论这些日本政要和学者所强调的那些“史实”,如“没有官员冲进屋子里把人带走那种强制性”,究竟是否“属实”;倘若“属实”,对日军慰安妇问题的历史评价,又是否会存在影响。而没有这种更深入的讨论,就不足以切实厘定日本政府在慰安妇问题上的历史责任。

上述狡辩的源头,是日军当年对慰安妇征募的刻意伪装

时至今日,之所以仍有日本政客和学者不断辨称“慰安妇的募集不是国家行为,也不是军队行为,而是民间“业者”的自发行为,没有政府和军队强制征募的证据”,是因为当年的日本政府,本就一直致力于把慰安妇的募集伪装成“民间自发行为”,有意向外界营造一种“慰安所市场的发展纯属民间‘业者’追求利润的自发行为”的印象。

军方与政府一面竭力推动设立慰安所,一面竭力回避与慰安所的设立有任何直接关系日本近代成千上万慰安所的创建背后,有两大推动力。其一,是日本军人庞大的性需求;其二,是日本商人对卖春业利润的疯狂追求。而整合这两大推动力的,正是日本政府和日本军方。其中尤以军方最为积极。譬如,1938年,北支那(华北)方面军参谋长冈部直三郎,就曾在给日本军部的报告中,催促军部“尽速设置性的慰安设备”。冈部说:“日本军人在各地强奸事件的全面传播确实酿成预想不到的严重反日感情。……各地频发的强奸事件不只是止于刑法上的犯罪而已,还因危害地方治安,阻碍军队全面的作战行动而连累国家,似此实可说是重大的叛逆行为。……如上所述,在严厉取缔军人的个人行为以外,还要尽速设置性的慰安设备,以免因为没有这项设备而发生非故意犯禁的事情,此为当前紧要之事。”

按冈部的逻辑,其要求“尽速设置性的慰安设备”的目的,是为了缓解日军对中国妇女的强奸,进而缓解占领区内中国民众的反日情绪。这一理由,在全面侵华早期相当流行,如专攻精神病理学的日本金泽医科大学教授早尾虎雄,1939年以陆军军医中尉的身份在上海从军时,也说过:“在后方华中,尽速开设慰安所的主要目的,是藉由性欲的满足来缓和官兵的情绪,以防强奸伤及皇军的威严。”所谓“皇军的威严”,既指国际观感,也包括占领区内中国民众的观感。

军部是建立慰安妇制度最迫切的推力,但同时又不希望“破坏帝国威信,损害皇军名誉”,所以,1938年2月23日,日本内务省警保局曾向各厅府县政府发函,就“办理妇女出国手续”制定了7条规定,文件要求:女性以卖春为目的出国,其范围限于日本本土妓女,事实上卖春,且年满二十一岁以上,没有性病和其他传染病的人;政府在在发放出国卖春的身份证明时,应先调查其工作契约,必须留意没有买卖人口和掠夺诱拐的事实;想要出国卖春的人,在申办身份证明时,必须取得至亲尊长的同意,或亲自说明就业事实,以及本人必须亲至辖区警察署申办证件,经过调查核准后,才可出国。该规定特别强调:“中介招募者以卖春为目的,及涉及一般风化业而出国之妇女时,说已得到军方谅解,或说与军方有联络者,都要严格取缔。”日本政府竭力想要撇清军部与慰安妇招募之间的关系的心态,跃然纸上。

值得注意的是:该文件所具体针对的,只是日本本土慰安妇的招募。许多保护慰安妇权益的规定,并不适用于日本殖民地和日军占领区。如“年满二十一岁以上”的限制,即只在日本本土施行,台湾、朝鲜等殖民地征召的慰安妇,据朱德兰调查,有大量未成年处女;而在中国占领区,掠夺诱拐,已成为征召慰安妇最主要的手段。唯独在撇清政府、军部与慰安妇招募之间的关系这个问题上,无论是在本土,还是在殖民地和占领区,日本政府的态度始终是一样的。

下文就政府在慰安妇征募中的角色,军队在慰安妇征募中的角色,以及是否存在政府、军队层面的强征行为,各举一例,分别说明。

案例一:台湾总督府将慰安所事务层层承包给底层商人,使政府色彩极大程度淡化

中日战争和太平洋战争期间,日军亚洲占领区、驻屯地内,曾普遍设置“慰安所”,募集“慰安妇”。其中,无论是慰安所数量,还是慰安妇人数,均以中国为最多,从黑龙江中苏边境到海南岛,凡日军占领区,慰安所无处不在。上海历史学者苏智良长期从事慰安妇历史的研究和调查,据其统计和计算,“日军在华慰安所达数千个,如果加上拥有一两个‘慰安妇’的日军据点,将达到数万个”;“中国被日军掳掠充当‘慰安妇’的人数总计在20万以上”。

这成千上万的慰安所当中,有很大一部分是由日本政府扶植的日本“业者”创建的;但是,这种“扶植”相当隐蔽,即便是被扶植者,有时候也未必清楚内情。以海南的日军慰安所为例。先是,1939年,台湾总督府接到海南岛日占军亟需设立慰安所和招募慰安妇的指示,随即命台湾拓植株式会社负责执行海口海军慰安所的兴建工程,及慰安妇的募集与经营业务。台拓会社创设于1936年,是一家代理台湾总督府推行南进政策的国策会社——所谓“国策会社”,是日本近代的一种特殊企业,以国家资本为核心,由国家资本与财阀资本合资,受政府严格控制、监督、管理,为国家政策直接服务。简言之,即政府在商业领域的代言人。

总督府之所以把慰安所的建设和经营交给台拓公司,显然是考虑到不宜由政府和军方出面来做这件事。但台托公司是很著名的“国策会社”,由其直接操办慰安所事务,仍属不妥,舆论很容易将其与政府联系起来。故而,台拓会社又将建筑工程交给其下游厂商田村组承办,将募集慰安妇一事交给其融资客户负责。其融资客户之一的福大公司,是一家代替日本政府掌控福建地区经济利益的准国策公司,台拓会社在其中有三分之一的股份。福大公司的身份也不适合直接操办慰安所事务,故又贷款给八名“业者”,也就是底层商人,让他们分别前往厦门、广州、三灶岛、海南岛等地开办慰安所。至此,外界只知道这些底层“业者”是慰安所的老板,已无从洞悉慰安所与台湾总督府之间的关系;这种关系,即便是这些“业者”,也未必了解。

案例二:常熟慰安所由日本驻军创建并经营,表面上却“挂靠”在“自治会”名下

日军在中国占领区内所设慰安所成千上万,类似由台湾总督府这般级别的政府部门筹划设立者,以常理论,数目不会太多。更多的慰安所,其实创设于日本驻军之手,只不过大部分慰安所由驻军创建经营的同时,还假摸假样“挂靠”在“民间商人”或“民间机构”的名下。常熟县的1938年的几个慰安所就是这种类型。

1937年11月19日,常熟县城沦陷。同年12月23日,汉奸政权“常熟县自治委员会”成立,由沈炯充任委员长,并创办机关报纸《虞报》。1938年2月22日《虞报》第一版刊登了一篇谈本县慰安所繁荣状况的新闻。新闻称:“事变以后,百业萧条,自治会为谋复兴市面起见,爱有慰安所之筹设,仿春秋时晏子倡女闾三百故事。城区方面,已经设立者有鸿云楼、常熟饭店等四处,开幕以来,营业非常发达,每逢星期日尤为热闹。城内市况日趋繁荣,慰安所固具有相当效力也。现悉苏州最近又选集高等妓女多名,来常开设慰安所,已择定北市心大方旅社为第五慰安所筹备处,积极装修整理,布置内部,一侯工竣,不日即可开幕云。”

按该新闻的说法,常熟慰安所的筹设,是“自治会”的主意,目的是为了“复兴市面”,重新繁荣常熟的经济。至新闻刊发时,已先后设立了四家慰安所,第五家正在积极筹备当中,很快也要开门营业。《虞报》是自治会的机关刊物,自家报纸替自家妓院打广告,本也是很正常的事情。

但有意思的是,同在1938年2月,“自治会”委员长沈炯曾给日军驻常熟司令棚桥写过一封感谢信。这封信无意中泄露了常熟慰安所的“天机”。沈炯在信中说:“兹承第一慰安所惠交义捐金三百元,具见司令官关心本会,特加照拂,拜领之余,深为感激。除致谢第一慰安所外,用特专函奉达,藉表谢忱。谨陈司令官棚桥先生阁下。”

“自治会”名义上是常熟人的自治机构,实际上是日军扶植的傀儡。其成立之初,财务紧张,棚桥曾从第一慰安所里拨付“义捐金三百元”给沈炯,用于维持“自治会”的运转。沈炯因此致信棚桥表示感谢。沈炯的致谢清晰说明:常熟第一慰安所不可能如《虞报》所说的那般,是“自治会”筹设的产业;而棚桥可以随意从第一慰安所里调拨资金,则说明该慰安所是当地驻军所创建并负责经营。之所以《虞报》又要刊登消息,说慰安所都是“自治会”的产业,显然也是当地驻军的意思。撇清一切和慰安所之间的创建、经营关系,一直是在华日军的重要原则。类似的“挂靠”现象其实非常普遍,如安徽芜湖的日军慰安所“凤宜楼”,就“挂靠”在一个叫做姬少庭的地痞名下,姬则在日军的支持下,肆意掳掠本地妇女。

案例三:1944年日本天津驻军强征中国妓女80名充当慰安妇

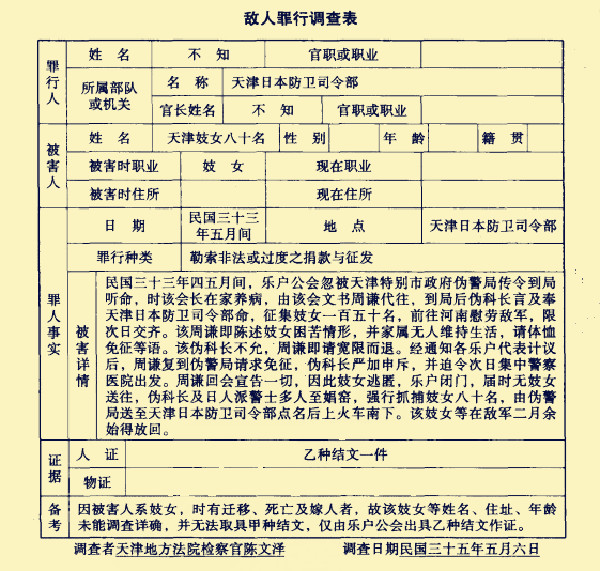

部分日本政要和学者坚持认为:慰安妇的征募是民间行为而非政府和军方行为,所以不可能存在政府和军方层面的“强征”行为。前文已通过两个案例证实,慰安妇的征募并非民间行为,只是被伪装成民间行为罢了。下面再举一个日军强征中国慰安妇的案例。先来看一份档案,如图所示:

1946年5月天津地方法院填报的《敌人罪行调查表》

该文件现存于北京市档案馆藏河北高等法院档案全宗内,所记录的,是1944年4、5月间驻天津日本防卫司令部强征中国妓女80名,前往河南劳军的一段史实,除图示《敌人罪行调查表》外,还附有见证人出具的结文,及80名“慰安妇”的人名单。

据调查表及结文所述,当时天津日本防卫司令部通过伪警察局,向天津乐户公会(即妓院公会)征集150名妓女前往河南充当慰安妇,限次日开局名单交齐。但妓女们无人愿往,多番讨价还价失败后,妓女避匿,妓院关门,全天津的娼业陷于停顿。伪警察局为完成日军交待的任务,以武力强行抓人,凑足80乃止。

确如部分日本政客和学者所说,这个案例中,日本军人没有直接参与抓捕中国妇女充当慰安妇的行动。但通过伪警察局之手抓捕,难道就不算“强征”了吗?日军和伪警察局其实都很清楚此事实属强征,为给日军卸责,伪天津特别市政府警察局局长闫家琦在就此事给伪天津市政府的呈文中,公然撒谎称:经乐户联合会及各分会的劝遣,“(妓女)自愿前往者共二百九十口”,通过身体检查的“无病妓女八十六口”。类似这般伪造文件,在当时应该相当普遍,许多日军强征慰安妇的证据,往往就此湮没。此例,若非有两份档案互相对照,也不免石沉大海。

尤为值得注意的是,1944年日军在天津强征慰安妇的行为,并不仅限于妓女。据该年7月3日伪天津市警察局特务科核发的情报披露,“查王士海领导下之别动队(即天津防卫司令部慰安所),迩来办理征集妓女献纳于盟邦驻津部队。每批二、三十名,以三星期为期。于征集之际,流弊百出。凡被征者,能出以相当代价者,亦可收回;而近更变本加厉,在南市一带有良家妇女被强迫征发之情事。致社会舆论哗然,一般良民惴惴不安。”这些强征良家妇女为慰安妇的别动队,既嵌于日军的统治体系之中,受日军之支配,其“强征”良家妇女的行径,岂能说与日军毫无干系?

至于中国慰安妇在日军蹂躏下的悲惨遭遇,学术界和媒体已披露了很多资料,本专题限于篇幅,不再赘述。

结语

日本政学两界叫嚷慰安妇制度非政府行为、不存在政府强征,已经20余年了。而国内迄今为止,还没有一部研究慰安妇制度真实运作模式的专著,不能不说是个很大的遗憾。本期专题不揣浅陋,权充抛砖引玉。

评论